共有不動産の現物分割について

共有関係にある不動産について、共有関係を解消するための方法として、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの方法があります。

本コラムでは、共有不動産の現物分割について解説いたします。

共有不動産の現物分割とは?

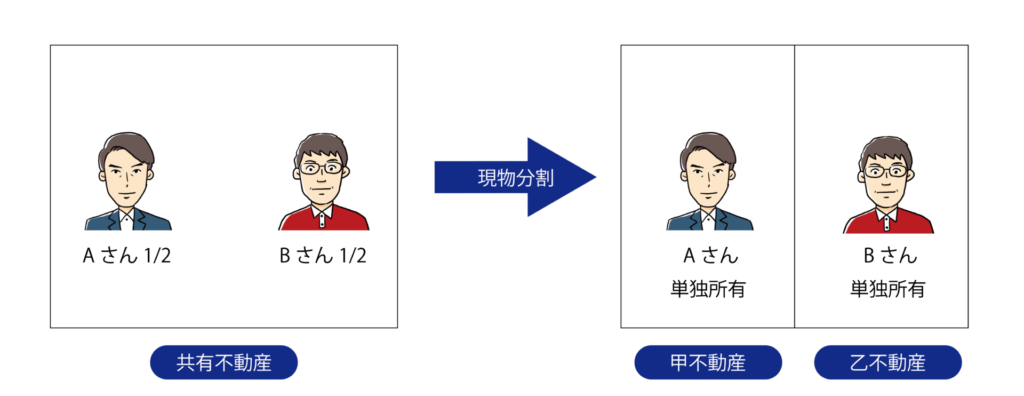

共有不動産の現物分割とは、共有関係にある不動産を物理的に分割し、分割後の不動産をそれぞれの単独所有とする方法です。この方法は、相続や共有物件の管理に関する紛争を解決する一つの手段として用いられます。

なお、現物分割は物理的に分割することが可能なものに限られますので、共有物が建物の場合には原則として現物分割をすることができません。ただし、区分所有にすることによって現物分割をすることができる場合もあります。

現物分割のメリット

共有状態にある不動産を活用にするには、共有者全員の了承を得る必要がありますが、現物分割をすることで、分割された不動産がそれぞれの単独所有となり、それぞれが不動産を自由に活用することができます。

現物分割のデメリット

現物分割は物理的に分割することが可能なものに限られるほか、現物分割によって不動産が細分化されるため、利用が困難になる可能性があります。

共有不動産が土地の場合、土地の形状によっては、現物分割することで接道(道路との接続)がない土地になってしまう、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)が建築基準法などの規制を満たせない土地になってしまうなど使い勝手が悪くなり、結果として不動産の価値が下がってしまうおそれがあります。

また、不動産の価値が下がることによって、売却すること自体が困難となってしまう可能性もあります。

なお、現物分割を行うことについて、共有者全員の同意が得られない場合は、他の分割方法を検討するか、共有物分割訴訟の手続を検討することになります。

現物分割の具体例

一筆の土地をAさんとBさんがそれぞれ1/2ずつ共有している場合

土地の分筆

土地の分筆には、共有者全員の同意が必要です。

また、測量技術や図面作成等、専門的な知識等が必要ですので、土地家屋調査士に依頼することが一般的です。

持分の交換等

共有不動産の分筆の手続きが完了した後は、分筆後のそれぞれの不動産を共有者が共有している状況になります。

上述の具体例では、もともとの共有不動産を甲不動産と乙不動産に分筆した場合、甲不動産も乙不動産も、AさんとBさんの持分2分の1ずつの共有となります。

そのため、甲不動産のBさんの持分と乙不動産のAさんの持分を交換する、または相互売買することによって、甲不動産をAさんの単独所有に、乙不動産をBさんの単独所有にすることができます。

まとめ

共有不動産を現物分割する際には、不動産そのものが物理的に分割可能であることが条件となります。

物理的に分割可能であったとしても、土地の場合では建築基準法に抵触していないか等の確認が必須となります。

不動産の分割についてお悩みの方は、一度ご相談ください。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。

弁護士 川並 理恵

- 所属

- 大阪弁護士会

大阪弁護士会消費者保護委員会

この弁護士について詳しく見る

前の記事へ

前の記事へ